永宣青花鉴赏

永宣青花鉴赏-清雅靓丽青花瓷

永宣青花鉴赏(上)

永乐青花篇

因永乐和宣德青花的器型、釉面、纹饰都很相近,在过去,人们往往不加区分,统称为“宣青”,故有“永宣不分家”之说法。随着对永乐、宣德瓷器风格的不断深入研究,现已基本摸清其各自的面貌特征,完全可以将两者区分开来。现根据永乐青花瓷的残片标本来谈一谈永乐青花的特征及鉴定要点。

一般说来,永乐圈足矮浅,由于胎土淘炼精细,白沙底温润细密,有足墙内直外坡,有时偶见有小块铁色斑点,呈糯米粉状,摸之细腻滑润。也有施釉底,釉底白釉匀净,釉薄处泛黄色,厚处呈浆白色或闪青色,有些底釉开有细片纹。小器底足多施釉,有的底釉呈波浪纹;细瓷底足平切,足跟较窄。琢器器足大多是边棱状,即削切痕明显。圈足露胎处泛火石红,足内墙多泛黄斑。永乐的胎体比较轻薄,修胎工整,器物腹部的胎体接痕处不明显。

在用料上,永乐青花主要用“苏麻离青”钴料,烧造时有自然的晕散现象。青花发色浓艳,犹如宝石蓝一般的光泽。由于采用了“苏麻离青”料这种含锰量低、含铁量高的青花料,在适当的火候下就能烧出浓艳的青蓝色,不过由于青花含铁量高,往往会在青花烧成部分留下黑疵斑点,一条纹理中常见的钴铁结合晶斑,浓重处凝聚为黑色锡光。也有将进口料和国产料相结合使用的,如以淡色国产料绘云水,浓色进口料绘游龙,使色泽对比鲜明,凸现主题。在传世品中,也有不带铁锈斑黑斑的,青花色泽极为幽雅美丽的瓷器,其实用的青花料还难以确定,估计是淘洗纯度较高国产钴料或进口国产混合料。

永乐时期的釉面以肥厚、细腻、光滑、莹润、平净为主要特征,绝无橘皮釉纹。就青花瓷器的釉面而论,永乐瓷器的釉面青白程度较元代有所减弱,釉面青白为整个明代传统烧造方法所致,因釉料中掺有草木灰,并用木柴烧,所以会产生这种效果。现代瓷器的釉面成分及烧造工艺都与明代不同,因此釉面无此青白色。

永乐青花瓷一般无款识,只有极少数有“永乐年制”的年款。但从明正德年开始,就出现了仿永乐窑器款。其后,嘉靖、万历,康熙、雍正,清末民初都有仿款出现。历代仿款有青花写款、阴文刻款、阳文刻款三种字体;字体和写法也不一样。款的外围常饰花瓣形图案,线条硬直欠流畅,也有的围以单圈。所以凡以四字楷书或六字款写在器里、底足或口上的多是后代仿品。

永乐的纹饰疏朗秀丽、笔意自然。图画花纹多为双钩填色,绘笔用小笔触,往往出现深浅不一的颜色。青花纹饰的线条中常有钴铁的结晶斑,这是由于钴料研磨不细所致。器物上构图形式多样,丰富多彩,其纹饰无论是粗笔写意还是细笔描摹,均给人以清秀之感,具有鲜明的时代特征。这时已不见洪武朝所盛行的以扁菊花为主题的纹饰图案了,这在断代中是一个很重要的提示。

仿品瓷胎厚薄均匀,而真品较薄,迎光可看见釉面有不均匀现象;永乐青花压手杯为历代所仿,明万历时所仿的产品青花色艳而不浓艳,且器型略大于真品;清康熙、雍正时所仿的产品酷似真品,然而在胎釉上仍然带有清代的风格;清同治、光绪时所仿的产品器型就要比永乐的大得多,并且胎体厚重,纹饰也比较粗糙。近现代的仿伪品往往忽略了其器足之外的一道贴地凸线。

笔者发现,清代雍正、乾隆时期所仿的器物,青料中铁锈点色泽较淡,为黄褐色,浮于釉面而不沉着入里,这点在实物鉴定中也是需要注意的。

青花宝相花绶带葫芦扁瓶明永乐

青花缠枝蕃莲纹玉壶春瓶明永乐

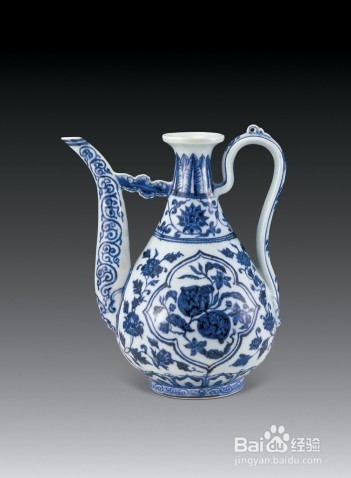

青花缠枝花卉开光桃纹执壶明永乐

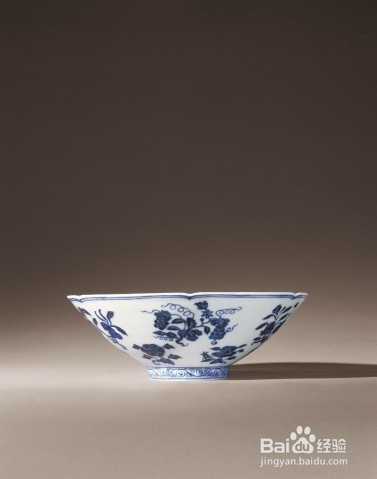

青花缠枝花卉棱口盘明永乐

青花缠枝花纹大盘明永乐

青花缠枝四季花纹折沿盆明永乐

青花开光式缠枝花卉折沿棱口盘明永乐

青花一束莲纹盘明永乐

青花折枝花卉纹八方花盆明永乐

青花折枝牡丹纹棱口折沿盘明永乐

永宣青花鉴赏下

(宣德青花篇)

明代景德镇御窑厂烧造的宣德青花瓷器,在中国陶瓷发展史上具有很重要的地位。它以其古朴,典雅的造型,晶莹艳丽的釉色,多姿多彩的纹饰而闻名于世,与明代其他各朝的青花瓷器相比,其烧制技术达到了最高峰,成为我国瓷器名品之一,其成就被称颂为“开一代未有之奇”。《景德镇陶录》评价宣德瓷器:“诸料悉精,青花最贵。”

宣德官窑青花烧造数量上也是空前的,据《大明会典》记载,宣德八年(1433),朝廷一次就下达了要景德镇烧造龙凤瓷器443500件的任务。其中青花占大多数,由此可见其烧造规模、数量之大。产品不仅供宫廷日常生活之需,而且也作为商品大量行销海外,以及对国外入贡者的答赠,成为东西文化交流的见证。

明宣德皇帝朱瞻基和皇后对艺术品具有浓厚的兴趣,宣德帝本身在诗、书、画及游艺等方面具有很高的艺术才能,明代万历沈德符《野获编》、清刘体仁《七颂堂识小录》、《列朝诗集小传》等均有记载,能诗善画,且有大量作品留世,如:《武侯高卧图卷》、《万年松图卷》、《莲蒲松荫图卷》、《苦瓜鼠图卷》等作品。除了瓷器,宣德朝的铜器、珐琅、雕漆及织绣、绘画等,俱能成就辉煌。

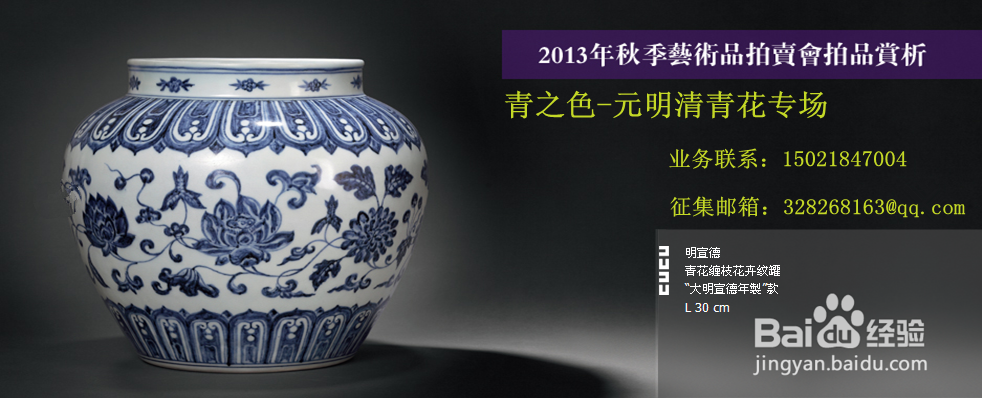

宣德青花胎体精密细腻,胎质洁白坚硬,薄厚适度。梅瓶、大盘、大罐多是无釉白色细砂底,用手抚摸十分光滑,足边有火石红斑点。中小件器物是釉底。釉面肥厚滋润,光泽柔和不刺眼,多白中泛青,俗称“亮青釉”。有桔皮纹,极少数有开片。釉中气泡密集,大小不一。青花用料有进口、国产两种,往往是根据纹饰的不同而决定使用哪种钴料描绘那个部位的纹饰,从宫中传世品来看,以进口料描绘为主。

这种进口青料来自波斯,叫苏麻离青(亦称苏泥勃青)。是郑和下西洋带回来的。明万历年间王世懋《窥天外乘》一书记载:“我朝则专设于浮梁县之景德镇,永乐宣德间内府烧造,迄今为贵,其时以腙眼甜白为常,以苏麻离青为饰”。清代蓝浦《景德镇陶录》也曾提到。与国产料有很大的不同,据化学分析,这种进口青料,含铁量特别高,含锰量低,故称“高铁低锰”料。烧出的瓷器呈色黑蓝,深沉浓艳,有着自然晕散的艺术效果,料色熔融在釉中,好似深入胎骨一样,特别浓色处出现银黑色结晶斑点,在一定光线下有锡光色,而且呈三角形结晶,用手抚摸釉面凹凸不平,成书于清代的《南窑笔记》宣窑中讲宣德青花“宣窑一种,极其精雅古朴,用料有浓淡,墨势浑然而庄重,青花有渗青,铁皮锈者”。用这种青料描绘的纹饰具有中国画的水墨韵味,被视为无法模仿的特色。同时,工匠们熟练地运用不同含量的青料,烧制出色调不同的青花,令人赏心悦目,如蓝地白花、淡描青花等。青花的制作达到了炉火纯青的地步。明王世性《广志绎》中载:“本朝,以宣(宣德)、成(成化)二窑为佳,宣窑以青花胜,成窑以五彩。”明张应文《清秘藏》论窑器中描述“我朝宣庙窑器,质料细厚,隐隐橘皮纹起,冰裂鳝血纹者,几与官、汝窑敌。即暗花者、红花者、青花者、皆发古未有,为一代绝品”。清乾隆年间朱琰《陶说》谈宣德窑“按此明宣窑极盛时也,选料、制样、画器、题款无一不精”。以上二本书均对宣德青花有很高的赞誉。

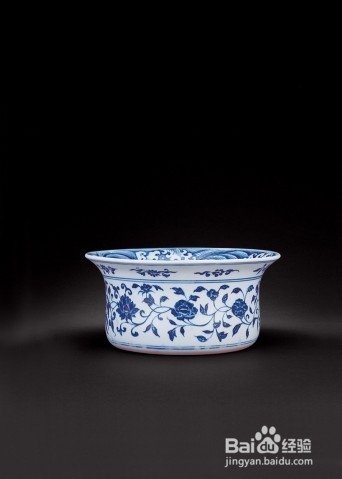

宣德青花造型比永乐青花丰富得多,形体多种多样,十分富于变化。常见有盘(敞口、撇口、折沿、菱花口),碗(撇口、花口、墩式、鸡心式、合碗、卧足碗、高足碗、十棱高足碗),高足杯,瓶(梅瓶、小口微撇,肩部丰满,瓶体肥胖与元代比颈部粗而短,玉壶春瓶、胆瓶、贯耳瓶、四方委角瓶、大天球瓶、绶带耳葫芦扁瓶、扁瓶),罐(壮罐、轴头罐、蟋蟀罐、盖罐、直口罐、出戟盖罐),鸟食罐(瓜式、竹节式、盂式),花盆(海棠式花口盆、八棱花盆、四方花盆),水仙盆,折沿盆,壶(扁壶、背壶、梨形壶、执壶、茶壶、僧帽壶),洗(花口洗、卧足洗、菱花式洗),砚滴、笔管、灯、水盂、盏托、军持、花浇、钵、盒、豆、爵、石榴尊、长方炉、三足筒炉、鱼缸等。盘类最具代表性,有敞口、敛口和折沿口,折沿口中又分圆形口和菱花式的,一种造型有多种尺寸,小的十几厘米,大的近八十厘米。以把莲盘传世最多无论大小极少见塌底现象,胎体都比较厚,足墙不是很高,墙内敛,里墙外斜,无法用手抓起,为无釉细砂底,清仿有釉底和砂底两种,釉底多写本朝年款。宣德青花有的小梅瓶、小罐及尊、渣斗呈台阶底,除此之外,当时受外来文化的影响,许多造型摹仿西亚地区的金银器、玻璃器和陶器的特点,如:天球瓶,瓶颈短粗,上阔下敛,花浇、鱼篓尊、盘座、折沿盆、八方烛台等。整体风格是雄伟浑厚,庄重古朴,大件器皿增多,相对于盘、碗、碟类器物来说制作难度要大得多,胎体均为上下分段制作,然后粘接而成,胎体厚,制作非常规整,比例协调,没有变形现象,说明成型技术和烧成技术都十分成熟,大盘底足浅,足下部内敛。小件器物精致细巧,厚薄适度,具有典雅、秀美的艺术风采。

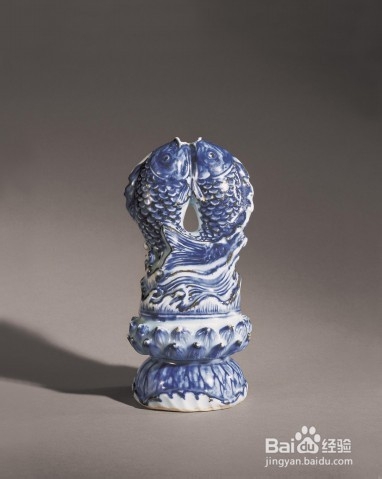

宣德青花纹饰取材范围比较广阔,花鸟鱼虫,人物山水无所不有,并具有突出的时代特征,改变了元代青花层次繁密的布局风格及粗犷的画法,装饰上渐趋疏朗,规矩中富于变化。纹样绘画上,采用小笔渲染填色,由于笔小蘸料有限,需不断重新蘸料绘画,这样就使得纹饰留下许多深浅浓淡的笔触痕。其构图都达到很概括、夸张和取舍,增强了装饰性。最常见的是以茶花、菊花、牡丹、莲花组合描绘在一起。而且往往是几种花卉交错重复使用。缠枝莲花在宣德青花瓷中也较为多见。描绘得非常流畅,线条粗犷,自由活泼,画法布局根据器型讲究变化,既灵活多变又有较强的规律性,显示了当时装饰艺术的高超及绘画功力的娴熟。动物纹有:龙(团龙、夔龙、螭龙、海水龙、行龙、龙纹牡丹、龙穿花、龙穿莲),凤(团凤、云凤、双凤、凤穿莲、龙凤)鱼藻纹、麻鹊、海兽、飞象、麟麟、狮子等。宣德龙纹描绘在整个明代最富有生气,龙首威武昂扬,头发长而向上飘起,有双角,龙身舒展修长,矫健勇猛,体现宫廷龙纹的威慑感。龙除了与朵云和海水组成图案外,当时也常和凤结合在一起。人物纹,由于受苏麻离青原料易晕散的限制,烧造的不是很多。主要有:仕女、吹箫引凤、婴戏图、琴棋书画,仕女常常和庭园楼阁组合描画在一起,格调清幽,如仕女游园、赏月、拜月等。海水纹在宣德青花中大量出现,也最为擅长,除了少量用作主题纹饰外,多是用作辅助纹饰,采用写实手法描绘,海水起伏翻腾,汹涌澎湃,气势壮阔。另外庭园小景、莲花托八宝、梵文、藏文也经常出现于青花瓷器上。当时比较常见的边饰有正反相连的回纹、正反山字、点珠纹、朵花、卷草、蕉叶、忍冬、缨络、仰覆莲瓣、如意云头纹等,另外宣德青花在装饰上还与模印、刻划等方法结合使用。综观宣德青花纹饰是取材范围广泛,构图有新意,装饰手法丰富,绘画讲究恢宏壮阔,具有很强的艺术感染力。

宣德青花款识曾有满器身的说法,根据器物造型的不同在口沿、耳、颈、碗心、足底、流、腹部均有书写。主要是以器物足内中心的青花双圈六字楷书款“大明宣德年制”居多。其次是四字款、横款一般写在口沿及器物肩部,高足碗的款识一般是在碗心,多为双圈六字。字体结构布局都很规矩,字与字之间距离适中,模仿晋唐小楷的笔法,笔划粗细适中,笔法遒劲有力,字体清晰。已故古陶瓷鉴定家孙瀛洲先生总结宣德款识,作有歌诀“宣德年款遍器身,楷刻印篆暗阳阴,横坚花四双单园,晋唐小楷最出群”。当时写篆书款极少,双圈往往有深浅,字体清晰,六字有的大小不一,起落笔处呈尖状,“大”字多撇短,捺长,“德”字“心”上无一横,此为宣德年款的鉴定要点。

根据我院永、宣青花藏品,结合近年来景德镇御窑厂遗址宣德地层出土资料来看,永、宣青花既有其同点,二者也有许多区别之处。概括起来,永乐青花胎体较轻,釉层更为肥厚、莹润,青花十分浓重带有晕散,温度高于宣德青花,造型小,尺寸不是很大,纹饰清新秀丽,笔道细,无桔皮纹,大多无款,仅见于缠枝莲纹压手杯的篆书款;而宣德青花,胎体重,釉色白中泛青,釉层多布气泡,有桔皮棕眼,青花浓淡相间,带有黑色斑点,造型丰富,尺寸大,纹饰画法笔道较粗,大多写有年款。

名声显赫的宣德官窑青花,在中国陶瓷发展史中占有十分重要的地位,它从一个侧面反映了当时的社会、经济、文化、艺术以致思想观念。作为宫廷用瓷和精美的艺术品,具有独特的艺术魅力,这与当时制度的完备与技术的成熟有很大关系,作品一直被后人推崇。为青花工艺的典范,自明代成化朝开始到晚清民国均大量烧制,最为成功的是清代康熙、雍正、乾隆三朝,以清宫旧藏的宣德青花为蓝本,去精心烧造,造型、尺寸、纹饰都十分酷似原作,具有宣德青花的韵味,如康熙朝仿宣德青花仕女纹碗、缠枝花纹钵缸,折枝花果纹花口碗,缠枝花纹鱼篓尊,海水异兽纹高足杯;雍正朝仿宣德青花竹石蕉叶纹玉壶春瓶、花果纹梅瓶、花卉纹书纹灯、团龙纹葵式洗、海水龙纹天球瓶、绶带耳葫芦瓶、牵牛花四方委角瓶;乾隆朝仿宣德青花锦纹盖罐、凤穿花纹罐、松竹梅人物纹盘、把莲盘、花果纹执壶等。都达到了相当高的水平,如不仔细对比辨别、观察分析,极易混淆。

青花八吉祥双鱼供器明宣德

青花缠枝蕃莲牡丹纹大碗明宣德

青花缠枝蕃莲纹碗明宣德

青花缠枝花卉暗花斗笠碗明宣德

青花缠枝莲纹大罐明宣德

青花赶珠云龙纹碗明

青花里外折枝花果纹棱口碗明宣德

青花双耳绶带扁壶明宣德

青花云龙纹钵明宣德

青花云龙纹葵口洗明宣德

青花折枝牡丹棱口八方四足花盆明宣德

永宣青花瓷器.材料篇

明代永乐年间,郑和七次下西洋从伊斯兰地区带回一批“苏麻离青”料。

明万历十九年(1591)《事物绀珠》“永乐宣德窑”条记载:“二窑皆内府烧造,以棕眼甜白为常,以苏麻离青为饰,以鲜红为宝。”

苏麻离青属低锰高铁类钴料,青花呈色浓重青翠,色性安定,因为苏麻离青含铁高而含锰量低,在适当的火候烧造下呈现出蓝宝石般的鲜艳色泽,还会出现银黑色四氧化三铁结晶斑,即“铁锈斑痕”,俗称“锡光”。元代景德镇与明初的青花瓷,大多用它绘制花卉枝叶,明成化以后,渐被回青等代替。

永宣青花瓷器.苏麻泥青料鉴别

鉴定或识别景德镇历史上各个时期的青花瓷器,青料的认识至关重要。元代及明代早期的青花瓷器,大多以进口的苏麻离青为青料,并形成其独有的风格。认识苏麻离青的呈色及其主要特征,无疑对于上述历史时期青花瓷器的鉴识大有裨益。

景德镇历史上使用苏麻离青主要有四个时期,一是元代晚期,二是明洪武时期,三是明永乐、宣德时期,四是明正统、景泰、天顺时期,陶瓷史称其为“空白期”。由于烧制工艺不同以及火候、还原气氛不同诸原因,苏麻离青在各个历史时期的呈色情况有明显区别。这当中,尤以明永乐、宣德时期的青花瓷器存世量最大,也最具代表性。

永乐、宣德时期苏麻离青的呈色特征,有三种典型情况。

第一种为呈色靛蓝,绚丽浓艳,清晰而通透,线条的纹理中或青料凝聚处有乌黑而浓重的结晶斑,结晶斑呈浓黑的松烟墨色,浓重处或浓聚处下凹且深入胎骨,迎光侧视或以手抚摸可感觉有凹凸不平状。另一种发色蓝中泛紫,甚至呈明显的紫罗兰色,发色浅淡,浅淡处呈星状点滴晕散;浓聚处结晶斑连点成片,呈黑青色,浓淡反差极其明显,晕散十分严重。

第二种典型情况是有晕散。晕散是指液体落在纸上向四外散开或渗透的情状,也即俗语所说的“洇”,如纸洇的厉害,洇水等。青花瓷器绘制也出现相同的情况,故有是说。晕散是苏麻离青的一个基本特征,不论是哪一时期的苏麻离青,无论其呈色如何,或多或少总是带有晕散,没有晕散的苏麻离青是不存在的。永乐、宣德时期的苏麻离青晕散情况尤为明显。苏麻离青出现晕散的机理机制,目前尚不清楚,但与釉层有一定的关系。永乐、宣德的青花瓷器,釉面多肥厚莹润。据上海博物馆汪庆正先生介绍,永乐、宣德青花瓷器的釉面肥厚且较为透明,如果用30至50倍放大镜观察,其气泡的分布多呈大小不一、间距不一的星状。的确,从所观察的实物标本来看,这种呈星状气泡的情况是比较多见,而且,越是晕散严重,呈星状气泡的情况也越是普遍。但是,呈鱼子纹状气泡分布均匀的情况也属常见,一般来说,釉面呈鱼子纹状气泡的晕散情况较轻。在30至50倍放大镜下观察结晶斑,也有两种情况:呈浓黑色的结晶斑,多呈锡铂状,也可以说是“锡光”;呈褐色的结晶斑,则呈深色的“铁锈黄”。

苏麻离青的第三种情况也为典型色,以故宫藏明永乐青花海水江崖纹三足炉最具代表性。其主要发色特征是:发色蓝艳,晶莹亮丽,仿佛镶嵌于釉下的蓝宝石,熠熠闪光,并呈现出明显的紫罗兰色;凝聚处有明显的浓黑色结晶斑块或斑点,晕散情况严重。这种呈色令人宝爱,所以,耿宝昌先生所著《明清瓷器鉴定》一书就是以这件三足炉的绘图作书影,即封面书题字下的图案影衬。

晕散与结晶斑,是青料粗粝所致,如以强光照射可明显看出,结晶斑实际上就是青料中斑斑块块呈颗料状的锈斑,原因极有可能是因铁质高所致。青料粗粝,也极有可能是造成晕散和结晶斑的原因。晕散和结晶斑,本来就是一种缺陷。上世纪八十年代至九十年代中期,景德镇御器厂明永乐、宣德曾出土大量实物标本,其中因晕散过重或呈色过于深重,常常是被废弃或淘汰的主要原因之一,也说明了这一点。

之所以称其为典型色,是因为苏麻离青的上述三种呈色,目前仍为现代仿品不能仿成,因此为业内人士称为“开门”。

苏麻离青的第四种情况,为呈色靛蓝浓艳,有的不含紫色,有的蓝中微泛紫或紫色较明显;结晶斑少见,且多呈褐色,不见浓黑色者;浓淡色阶明显,有明显晶莹剔透之感,或呈半乳浊状,但仍显晶莹。这种呈色,以故宫所藏并于现在展出的永乐狮球款及花心款两件压手杯最具代表性。学界多认为这是永乐也包括宣德在内的“细路活儿”。颇有道理。明谷应泰《博物要览》载:“永乐压手杯,中心画双狮滚球……为上品,鸳鸯心者次之,花心者又其次。杯外青花深翠,式样精妙。”说明这种呈色正是时人所追求的,但不易做到,尤其是大件器物,更不易烧成。目前,景德镇仿永乐、宣德青花多以此为蓝本,但其与真品相比,相差实在是太远,没有任何可比性,因此不论。

苏麻离青的第五种情况,以故宫藏宣德款青花缠枝大梅瓶和青花海水龙纹高足碗较具代表性,其呈色特征是:色泽淡雅,蓝中泛紫,或呈浅天蓝色,不含紫色;晕散情况较轻或不甚明显;不见结晶斑。因此,有专家认为这是以国产料绘制。但是,这一说法不知有何凭据。

从文献来看,明永乐、宣德的青花瓷器,当然主要是指官窑的情况,所用青料都是苏麻离青。明王士懋《窥天外乘》载:“永乐、宣德内府烧造,迄今为贵。其时以鬃眼甜白为常,以苏麻离青为饰,以鲜红为宝。”这是有关苏麻离青最早的文献。明陈继儒《妮古录》载:“宣庙窑器,选料、制样、画器、题款,无一不精。青花用苏勃泥青。”明高濂《燕闲清赏笺》载:“宣窑之青,乃苏勃泥青也。”明王士性《广志绎》载:“宣窑以青花胜,成窑以五彩。宣窑之青,真苏勃泥青也,成窑时皆用尽。”清朱琰《陶说》、蓝浦《景德镇陶录》、唐秉钧《文房肆考》等文献,都有相同的记载。宣德朝如此,永乐朝也不会例外。永乐、宣德官窑青花瓷器,皆以苏麻离青为青料,文献与实际完全相符。

永乐、宣德时期的苏麻离青,有粗粝、细匀之分,着色方法有浓淡之分,青料细匀颗粒少见,则无结晶斑现象,而着色浅淡,则失去浓艳的特征,此实为自然之理。另外,永宣青花瓷器多以小笔醮钴料上色,因此要不停地用笔醮钴料,这样从起笔到收笔出现了深浅浓淡不一的明显特征,这一特征的成因属用笔方法所致。我们说苏麻离青有明显的色阶,则非指这一情况。色阶,是指色的质地,也是料质本身的显现。苏麻离青无论是呈色深重还是浅淡,其色质总是具有深浅不一的特征,这可以说是苏麻离青的本质特征。我们以扬州博物馆所藏元代蓝地白龙纹梅瓶为例,其釉层极其肥厚,发色蓝艳深重,但其总是影影绰绰透出泛白的胎色,即为显例。

宣德款青花缠枝大梅瓶虽呈色浅淡,也无结晶斑,但有明显的色阶,其色质与色地都呈现出苏麻离青的主要特征,应属用进口料绘制。宣德款海水龙纹青花高足碗并非是以国产料与进口料相结合,如仔细观察就不难看出,海水与龙纹实为同一色,只是深浅浓淡大不相同。这是使用“分水法”的结果。分水法又称浑水法,这一着色方法早在元代就已成熟。以故宫所藏永乐、宣德青花瓷器的实物来看,那种论永宣青花则必谈结晶及下凹不平状的看法,应该得到纠正。

苏麻离青的呈色情况比较复杂,如一一细观永宣时期的实物,便会发现其中的差异。另一方面来看,尽管苏麻离青的呈色情况复杂,而将其放置在一起,又有“不是一家人,不进一家门”之感。因此上述情况,也只是概括性的认识,约略其大概,通过排比分析,力图总结出规律性的认识。陶瓷鉴定,是以考古学的标型学为基础,而标型实际上就是可靠的科学的物征,如果离开这一基础,则难免会全盘皆错。